1ヶ月の間、悟とまこは一度も会わなかった。

まこと悟の、いつもの帰路に現れた三上涼子という女性。そこで三上が口にした楓(かえで)という人の名。 悟があまりに真剣な表情で「今日はここで別れよう」と言った事。それを考えようとしなくても考えてしまう1ヶ月は数年にも感じられ、悟が図書館に現れなくなった日々、自分の体調が崩れるのではないかというほど心が揺さぶられたことも、初めての経験であり、こんな気持が自分自身にあるのかと、自分の無表情なはずの感情が困り果てるほど神妙になり、家族からもどこか最近おかしいといわれるようになり、まこの人生のなかで最も特殊な時間が過ぎていた。

そして突然、いつもの帰路に現れた悟は、再会まもなく「すべてを話す」 と切り出してきた。

近場にあった場末の喫茶店は、人気もなく、愛想のない店主は生ぬるいコーヒーを出すと、店の奥に引っ込んだまま。 静かすぎる店の中。外は、遠雷が響いていた。陽のささぬ初夏の、夕暮れ時。

「数年前、どうしても一緒になりたかった女性がいた。その人と、ともに暮らしていて、彼女のことを自分の事のように、いつも考えていた。

けれど、その子には戸籍がなかった。

彼女が話すそんな話、僕は嘘だとばかり思っていた。いつも男を手玉に取って、嘘ばかりついてる女の悪い癖が抜けてないだけなんだろう、一緒にいる時間が長くすぎれば、そんな嘘、僕にだって見抜ける。僕にだけは嘘をつかなくなるだろうと、そう、思い込んでいた。

そんな人がこの世に、今、この日本にいるはずなんて無いと思っていた。

彼女と出会ったのはキャバクラで、僕が少し、人生なにもかもうまくいっていると、いい気になっていた頃で、毎晩呑み歩いていたその頃、出会ってしまったんだ。

僕は昼間の生活で、彼女は夜の生活で、すれ違うこともたくさんあった。でも喧嘩一つ、僕らはしなかった。

彼女の生き方に偏見すら持ったことはなかった。

彼女が母親から受けていたDVのことも、体にあった傷のことも、僕はそれを知りながら、戸籍がない状況というものを、甘く考えていた。

僕は、好きな人、愛した人、ひとり、救えない存在だった。

彼女の言っていることが、本当だとわかりはじめた頃、情けないことに僕は動揺して、彼女を心の何処かで避け始めていた。

自分の人生が狂わされるんじゃないかと思い始めていた。

彼女は10代から年齢を偽り夜の世界で働いて、援交とか、想像できないくらい、おかしな生き方をせざるをえない、家族のいない、一人の生活を、普通でいう、中学生くらいからおくっていたらしい。その彼女は20歳になることを、とても特別に感じていて、その歳になれば、戸籍が取れるって。なにもかも、うまく行き始めるはずなんだって。その時になったら、運転免許をとって、気になるオープンカーを買って、二人でドライブに行きたいって、そう、僕にだけ見せる素顔で笑いながら話してた。 化粧を落とした顔を、風呂場で見せてくれる彼女が可愛くて、可愛すぎて、僕は無力で、なにもしてあげられないんじゃないかって、気にかけてばかりで。

僕が部屋を借りて、二人で暮らし始めたとき、彼女にとってはようやくこの世界に居場所ができた時だったのに、僕は、どこか、日に日によそよそしくなってしまっていた。

そしてある朝、彼女は帰って来なかった。

どこか1%でも、僕は、彼女のこれまでの話を真に受けていなかったというか、信じていなかったこともあって、いきなり消えた彼女をすぐに探さなかった。

ほんとうにバカだったと思ってる。

あまりに帰ってこないんで、僕は彼女が務めていた店に赴いた。

そうしたら、店に警察が立入禁止のテープを張っていて、そこで耳にした周囲の野次馬の話で、この店で事件があったんだと、ホステスが一人、客に刺殺されたと。

源氏名意外、分からない子だったらしいと、聞いた。

僕は、それが彼女だと思ってる。

僕が全てつかめなかった。受け止めてあげられなかった、この手に抱きしめていられなかった。彼女だと思ってる。

僕は親族じゃないから、なにを話した所で、彼女と僕が一緒に暮らしていたことも、警察には証明できなくて、結局、彼女の亡骸も確認できてない。

嘘みたいな話だけど、それが僕に起きてしまったことで。それをようやく乗り越えられるんじゃないかと、思ってた。

君と出会えて。

あの日、道で倒れたのも、夜になると、彼女を探して街を彷徨い、酒を浴びるほど飲むような生活を続けていたからで、馬鹿らしい話だけど、僕は、この無力な自分を、僕は、殺そうとしていたのかもしれない。

だから、君と出会えたことは、僕にとって人生の転機になるかもしれなかった。

けれど、そうも、行かなくなった。

もしかしたら、彼女は、生きているのかも、しれないんだ。

その可能性を、こないだ突然声をかけてきた、あのジャーナリストっていう、三上という人に、聞かされてしまったんだ。

ごめん。

僕は、君とは付き合えない。

僕の中で、この一つの事が、彼女との事が、終わるまで。」

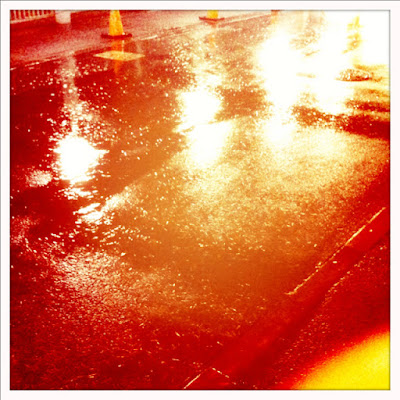

まこは、喫茶店を飛び出した。ひたすら走り続けた。悟と出会った、あの街路樹のいつもの帰路まで。

そして、いつもの帰路で、悟と出会ったあの場所で声を出して泣き崩れてしまった。

どうしようもなかった。まこは、自分が本当に恋をしていたのだと、今、気づいた。

そして、結局、悟の心が自分に無いことが悔しくて、情けなくて、嫌で嫌でしょうがなくて、自分が毎日の生活の中で感じるこの世界が変わり始めていたのに、心から笑えるかもしれなかったのに、自分の無表情な感情を変えることができるはずだったのに、悟と久々に会えて嬉しかったのに、どうして私はこんなに悔しくて泣いているのかと、湧き上がる感情をくい止められずに、泣いて泣いて、泣きはらしていた。自分の思いを悟ぶつけることも出来ないことすら悔しくて。

突然の豪雨が、まこの涙と声をかき消してもなお、まこは、雨に打たれながら、泣き続けていた。

翌日。まこはいつもと変わらず図書館で働いていた。

ただひとつ変わったのは、帰路を変えたこと。

淡々とした日々を取り戻すこと。それが一番彼女には重要で、その生活の中で自分を取り戻すことだけを考えた。

けれど、この街には意外と楓の木が多い。 季節がめぐるたび、少しだけ複雑な思いがまこを襲った。

しかしまこは表情ひとつ変えず、楓をやりすごし、淡々と、気丈に日々を送り続けていった。

それが、彼女が理解している「自分」という存在。 だった。

0 件のコメント:

コメントを投稿